O ecrã está escuro.

Estás de pé, estás a olhar para um ecrã, ouves o ronronar no processador, e o ecrã está escuro.

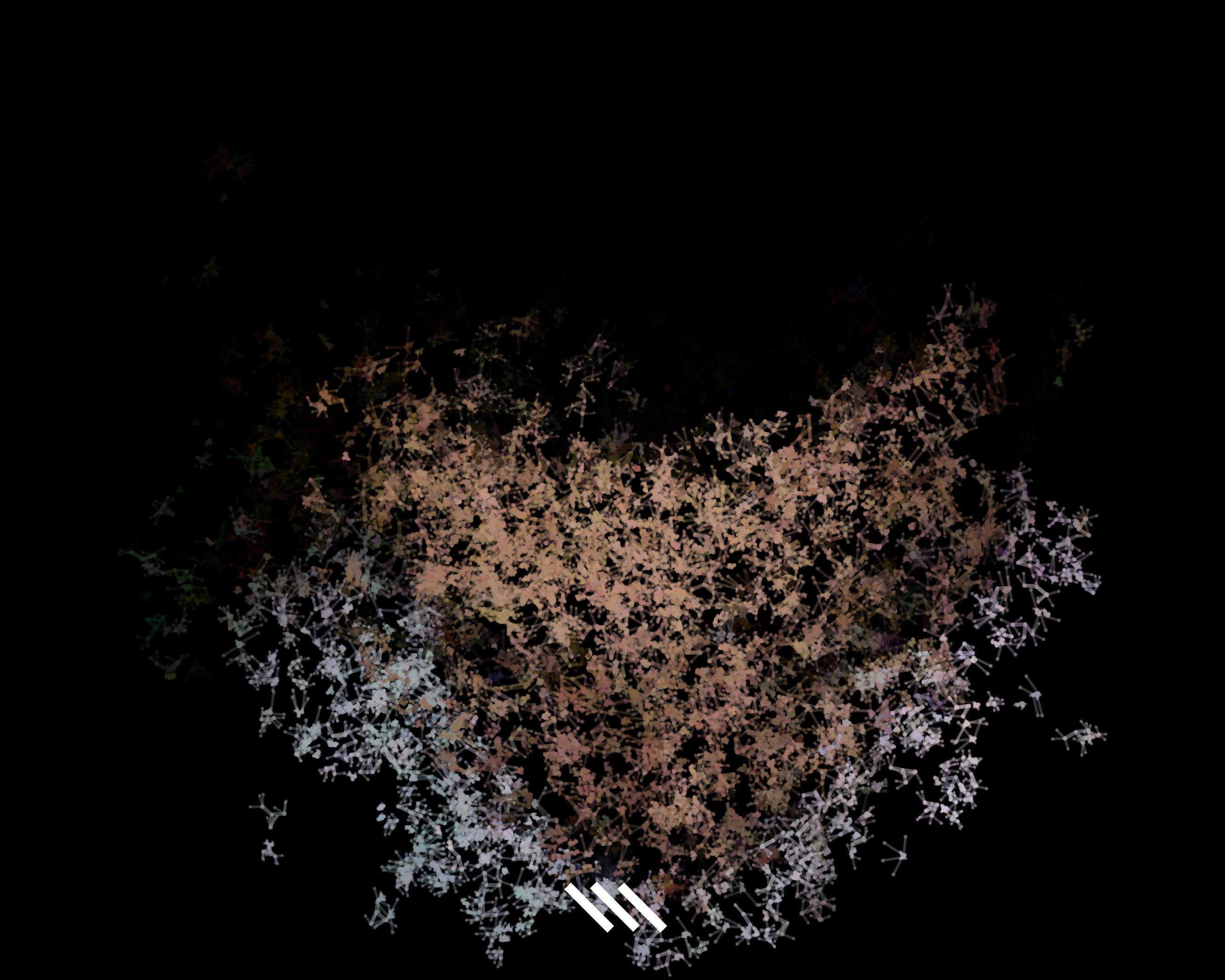

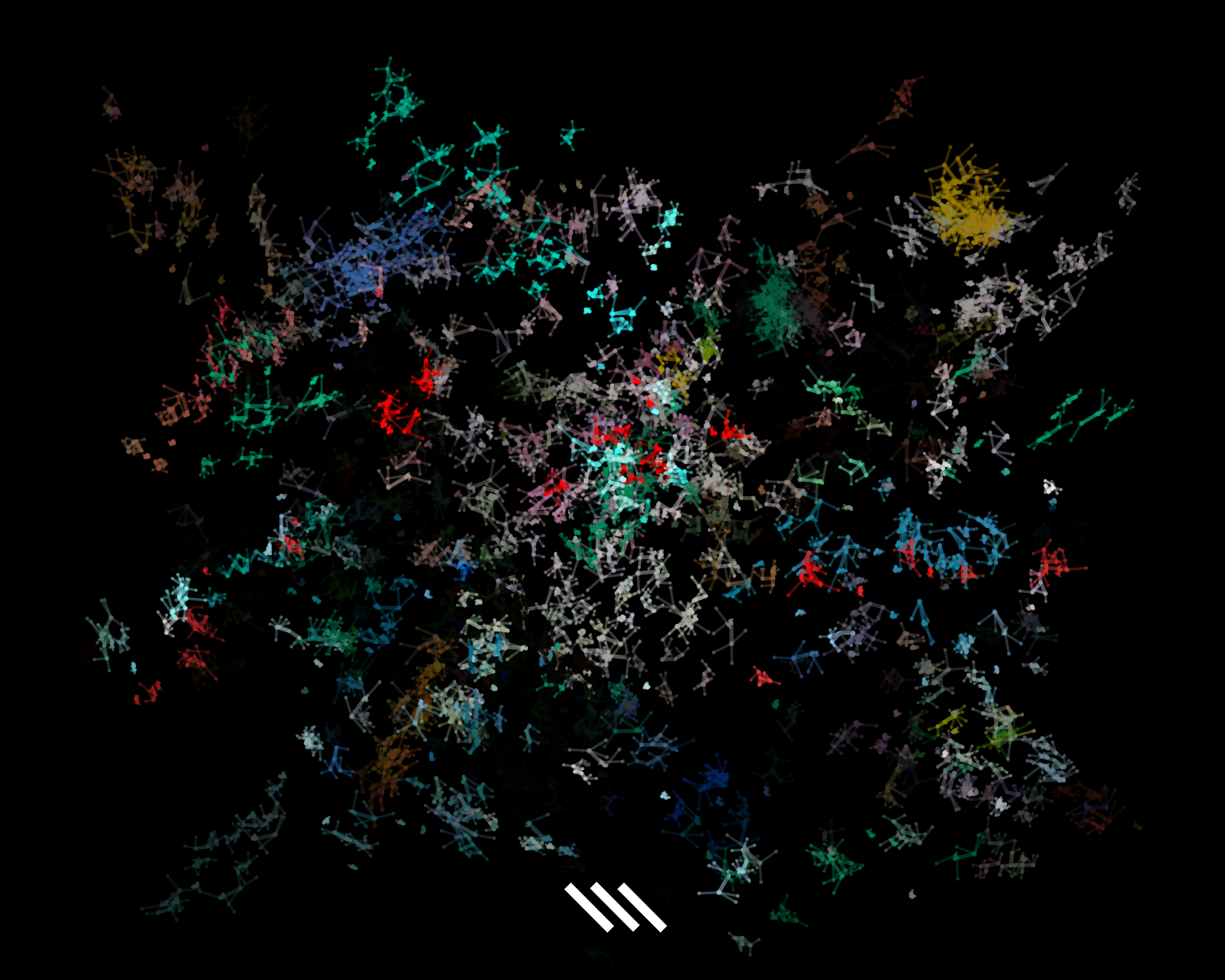

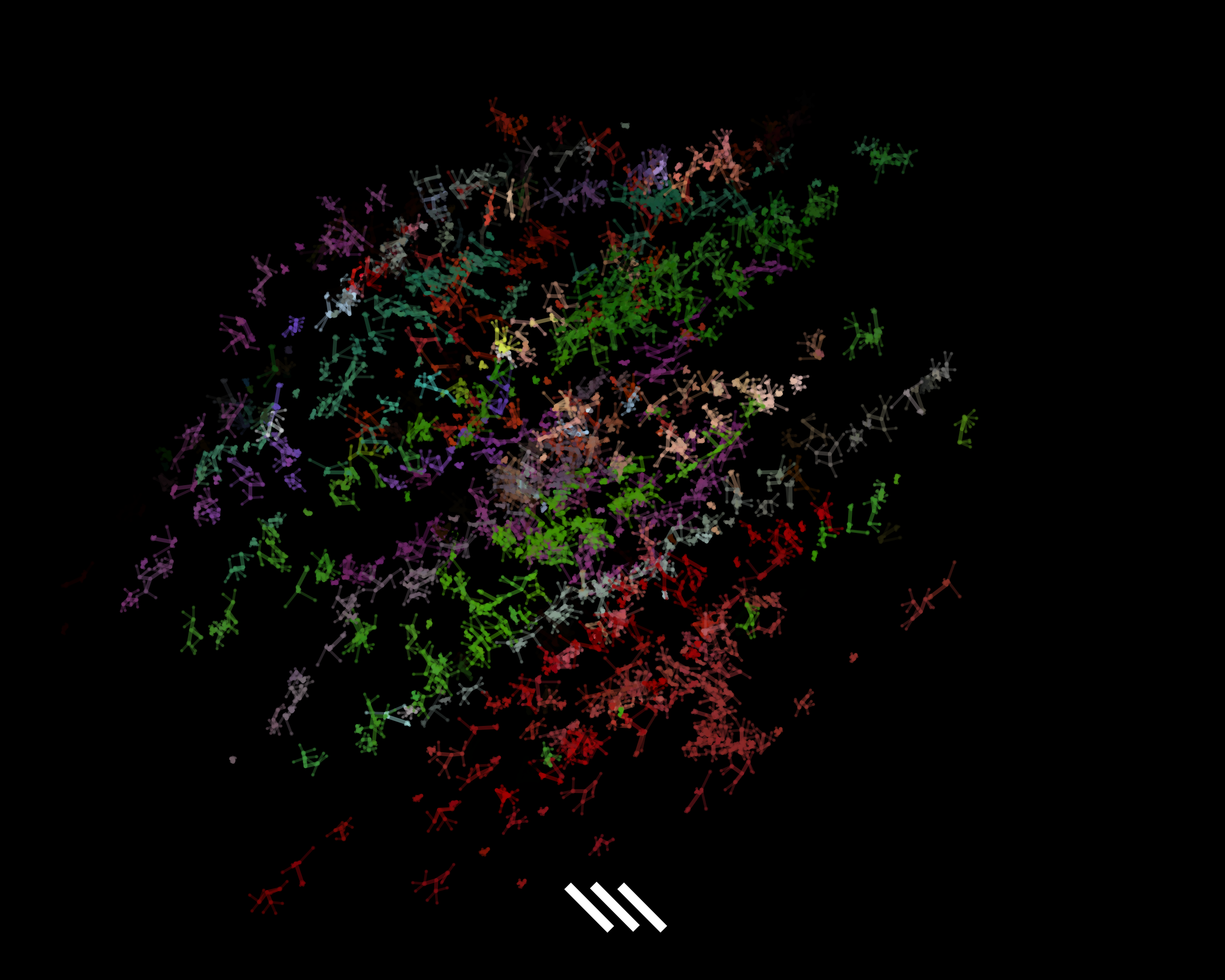

Depois pequenos elementos, que se distinguem em forma e cor, salpicam o ecrã, o ecrã que tu fitas. Antes de estares lá o ecrã continuava escuro. Se te moveres, os salpicos de cor mudam de coordenadas, festejam a sua vitalidade noutro local do ecrã (escuro). Se te moves demasiado depressa, os salpicos sessam por completo, apenas para voltar, numa outra área, com intenções que se repetem, com intenções que tu conheces. Talvez se forme a ideia no teu cérebro, talvez se forme a ideia de parar. Pára. Fica estático, observando em silêncio, o que os pequenos salpicos amorfos estão a fazer. O que estão a construir, pesadamente, em intervalos de tempo sempre iguais, um dos três quatro, numa dança aparentemente aleatória.

O que tu poderás saber ou não é que a máquina reconhece a tua cara. O que tu poderás não saber é que a máquina precisa da tua cara para que os indivíduos saibam o que fazer. O que tu poderás não saber é que o que se forma no ecrã, que antes estava escuro, é a tua cara.

Olá amoeba proteus. Foi dela que partimos, a comunidade biológica de partida, a trama que antecede o epílogo. O que estes organismos fazem, entre outras coisas que se perderam aquando a circunscrição do conceito, é mudar de forma. A amoeba não é igual em dois ambientes diferentes. Não se mostra da mesma maneira. Numa antítese genial, a amoeba reproduz-se de modo constante, uma divisão que poderá ser formalmente nova mas mecanicamente ancestral. A sua divisão é rítmica. Um dois três quatro. É imprevisível na sua forma, mas não nos seus processos.

O caminho percorrido é uma ponte. De um lado, a amoeba. Do outro, a instalação Interchangeable. Esta experiência permite que um individuo se relacione directamente com um ambiente, existe validade no espaço que partilha com o ecrã/computador/máquina. Era fulcral que a comunidade digital se relacionasse de algum modo com o individuo, em oposição a uma relação projectual ao nível da possível comunidade digital de dito individuo. Claro que neste ponto partimos do princípio que dito individuo é um mestrando no MDCNM, mas poderá não ser esse o caso, e essa dimensão extra é também um objectivo do exercício.

A simples existência do individuo, a sua proximidade para com a máquina, a sua cara, funcionam como inputs, que geram outputs, que constroem uma espécie de diálogo, não de palavras mas de acções. É um teatro que evoca algo primordial, natural. O processo, a ponte, foi a compreensão destes processos construtivos, a construção de um código fonte que na sua plenitude validasse os objectivos, a comunicação/ o diálogo/ a inclusão do homem da máquina e da máquina no homem.

Tu és o ambiente. É por ti e a ti que os indivíduos se moldam. Tendo encontrado a sua fonte de sustento, a tua presença a tua atenção, os indivíduos apropriam-se de cor e coordenadas. Os processos são mecânicos, rítmicos como a reprodução da amoeba, mas o resultado depende totalmente da cara detectada pelos organismos, que no código fonte residem, esperando viver no ecrã que antes era escuro, morto. Os indivíduos apresentam-se como vários microorganismos se apresentam numa lamela num microscópio, inundados em soluções e corantes. Também nesse apontamento gráfico a amoeba está presente. A sua divisão é rítmica e a sua cor e disposição espacial dependem do ambiente, que é o utilizador, que és tu.

Conceptualmente, é esse o coração desta experiência. O resultado gráfico depende de ti.

A tua ausência fará com que os indivíduos morram. Eles morrem pois a sua divisão pára, bebendo directamente da comunidade biológica de partida, mas morrem também porque perdem a informação que precisavam para se construir, a cor e a posição dos pixéis que por outro lado remetem directamente para a comunidade de chegada.

Uma espécie de transcendência conceptual seria, hipoteticamente, alcançada se reconhecesses a tua cara no ecrã. Que se note que não é o objectivo principal, mas conta uma história muito interessante. A máquina que tenta comunicar connosco como sabe, com outputs gráficos que se assemelham a nós, como um reflexo num espelho. Poderá tratar-se da máquina que tenta ser humana, ou mais realisticamente, nós enquanto humanos a desenvolver máquinas feitas á nossa imagem. Um diálogo que começa em dualidades e termina em concordância simbiótica, mesmo que esquemática, neste caso.

Na escuridão do ecrã somos capazes de ver quase exclusivamente a frieza da máquina. O seu materialismo construtivo. A sua resposta, por outro lado, mostra-nos que algures no cerne do computador existe capacidade de reciprocidade. Como em nós, a mudança da forma não se processa no exterior mas sim no interior. É uma construção feita do interior para o exterior, pegando no input e oferecendo o output, um processo que se torna familiar mas que toma sempre uma nova forma, para sempre intercambiável.